清明节前一天是什么节日(清明节前一天为什么叫寒食节)

清明节前一天是什么节日(清明节前一天为什么叫寒食节)

清明节前一天是民间传统节日“寒食节”。寒食节源于中国春秋时期,相传为了纪念楚国贤臣介子推的忠诚,他在楚庄王被围困之时,不顾危险,前往王宫为他送去饭食,因此被楚庄王赞誉为“忠臣”。

为了纪念介子推的忠诚和牺牲精神,人们便在每年的三月初三,即清明节前一天,禁火、不采摘野菜,只食用冷食,以示哀悼。这就形成了寒食节的习俗。在寒食节这一天,人们还会烧纸钱祭祀祖先,或者前往墓地扫墓祭拜亲人。随着时代的变迁,寒食节逐渐淡化,但在一些地方,人们仍会传承并举行相关的活动。

清明节和寒食节的因缘关系

清明节前夕,在闽南农村,以前家家户户都要制作一些熟食品,以备清明节当日上山扫墓,作为墓前的供品。其中最主要的一种,是用大米为主要原料再加一种青草制成的包子,习惯上称为“清明粿”。

清明又是一个重要的农事节令,正值农民春耕大忙。有了“清明粿”,农民还可以带去上山下田,在劳作饥饿时当点心,非常方便。因此,以前在农家清明节前制作“清明粿”是非常重要的,人口较多的大户往往要花十几斤甚至几十斤粮食来制作。

清明节制作“清明粿”,既可当作祭扫先人坟墓的供品,又可作为农忙劳作时的点心之用,兼具有礼仪和实用的双重意义,所以这一民俗在农村经久不衰。

笔者认为,闽南一带农村清明节制作“清明粿”这一习俗的形成,应该是从古代的寒食节习俗衍变而来。

根据古老的传说,清明节的形成与春秋时期晋文公重耳的故事有关。

(介之推画像)

晋国公子重耳逃亡时,生活极其艰苦,一直跟随他的介之推(又写作“介子推”),有一次从自己的腿割下一块肉煮汤给他充饥。公元636年,经历19年流亡生涯的重耳重回晋国执掌政权,晋国成为春秋“五霸”之一。重耳即位之后,是为晋文公。他对当初伴随他流亡的功臣一一封赏,不知什么原因唯独忘了介之推,很多人为之抱不平。但介之推鄙视争功讨赏的人,他和母亲一起悄悄上了绵山(在今山西省介休县)隐居。晋文公知道后非常后悔,亲自带领随从去绵山寻找介之推。但要在那么高那么大的一座山中寻找一个人是非常困难的,于是有人献计三面放火烧山,留一面不放火,以此把介之推逼出来,晋文公依计而行。这一场大火并没有把介之推逼出来,事后搜山,发现介之推和母亲紧紧相抱被烧死在一棵老柳树下,并留有血书,上写着:“割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明”,晋文公懊恼不已,放声痛哭。为纪念介之推,他下令,将每年的这一天定为寒食节,全国民众一律不准生火煮饭,只吃生冷食物。第二年,晋文公又率众臣上山祭奠,发现那棵被大火烧过的老柳树死而复活,那一天正好是清明节气,就给这棵老柳树赐名“清明柳”,并晓谕天下,百姓将这一天定为清明节,作为扫墓的日子。据说寒食节正好是清明节的前一天。

晋文公与介之推的传说很多,并有文字记载,历史上公认寒食节、清明节的形成发源于他们的故事。

(晋文公画像)

久而久之,清明节与寒食节合二为一,这一天既为先人扫墓,又禁生火,增添了这个特殊节日的肃穆、凝重气氛。

闽南农村清明节前制做“清明粿”实际上是古代寒食节风俗的遗存。提前蒸制好“清明粿”,就是为这一天不生火做饭,准备好食品。

“清明粿”外形与传统的包子相同,但因制作时在包子皮的原料加入一种名叫“鼠曲”的青草而与众不同,故名“清明粿”,又称“鼠曲包”。

(鼠曲草)

“鼠曲”学名佛耳草,菊科植物,生长于山坡、路旁、田边,茎直立,有白色绒毛,开黄花。鼠曲有祛痰止咳的药用功效,春夏之交采其开花的全草晒干入药。制作清明粿时,采其嫩茎,经洗净捣烂后,与研磨后的大米粉浆混合揉匀,即成为做包子皮的原料。馅子可以是咸的,也可以是甜的。咸的用农家腌制的芥菜或晒干的萝卜丝,炒熟后即成。甜的以花生米捣碎后加糖文火熬成。成品为包子状,成形后垫上新鲜的香蕉叶或枫叶放入蒸笼蒸熟。加了鼠曲草的“清明粿”成品呈墨绿色。

加入“清明粿”的鼠曲草是经舂臼捣烂的,其细纤维依然存在,因此,清明粿吃起来特别有嚼劲,加上具有独特的天然野草香味,令人回味无穷。

城里的人习惯在清明节吃“润饼”,而从农村出来的人还是怀念那独具风味的“清明粿”。遗憾的是,不少现代年轻人只知道洋快餐店里的汉堡包,却不知道有“鼠曲包”这一独特的纯天然的传统节令食品。

清明节的习俗和寒食有关的,还有“献纸钱”这一环节。寒食节既然不准生火,只吃冷食,那么上山扫墓当然就不能生火烧纸了。于是就有了“献纸钱”这一环节。扫墓时给先人的坟墓刈除杂草,培土修整之后,就在坟堆上撒“纸钱”。闽南人扫墓用的“纸钱”用黄色纸制成,呈长方形,均匀地撒在坟墓的坟堆上及坟墓四周。这实际上是古代寒食节不生火习俗的遗存。现在农村有的人上山扫墓,大放鞭炮,大烧“银纸”,常常引发山林火灾,这是一种陋习,应该坚决去掉。

-

- 赵今麦吴亦凡事件(吴亦凡节目上对赵今麦过度亲密)

-

2023-10-28 21:22:37

-

- 城市职能是什么意思(城市职能名词解释)

-

2023-10-28 21:20:23

-

- 实用主义代表人物(实用主义是什么意思)

-

2023-10-28 21:18:08

-

- 物种灭绝的最主要原因(物种灭绝的十大原因)

-

2023-10-28 16:32:47

-

- 中国三大舰队是哪三个(中国三大舰队实力排名)

-

2023-10-28 16:30:32

-

- 人在地球上能够看到月球的背面吗(人能看到月球的背面吗)

-

2023-10-28 16:28:18

-

- 蓝鳍金枪鱼多少钱1斤(蓝鳍金枪鱼是保护动物吗)

-

2023-10-28 16:26:03

-

- 相机镜头怎样清洁(相机镜头的清洁方法)

-

2023-10-28 16:23:48

-

- 动车没赶上车可以退票吗(没赶上火车能退票或改签吗)

-

2023-10-28 16:21:34

-

- 平型关大捷双方伤亡数字(平型关大捷的历史意义)

-

2023-10-28 16:19:19

-

- 云梯是谁发明的(云梯为什么叫云梯)

-

2023-10-28 16:17:04

-

- 中国为何不承认科索沃(我国为什么不承认科索沃独立)

-

2023-10-28 16:14:50

-

- 迪士尼的所有公主名单(迪士尼公主有哪几位)

-

2023-10-28 16:12:35

-

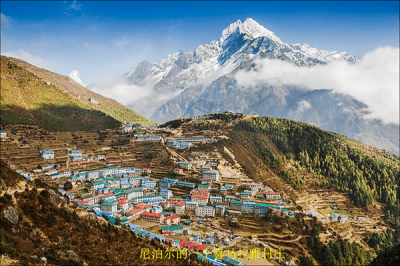

- 亚洲主要的山脉有哪些(亚洲最大的十大山脉)

-

2023-10-28 16:10:20

-

- 蚌埠是几线城市(安徽蚌埠是几线城市)

-

2023-10-28 16:08:05

-

- 张飞审瓜的民间故事(张飞审瓜故事说明了什么)

-

2023-10-28 16:05:51

-

- 水利工程专业是干什么的(水利工程专业就业方向及前景)

-

2023-10-28 16:03:36

-

- 书名号是什么(书名号的用法)

-

2023-10-28 16:01:21

-

- 川北医学院是几本(川北医学院是211还是985)

-

2023-10-28 15:59:07

-

- 耗子和老鼠的区别(耗子和老鼠是一种动物吗)

-

2023-10-28 15:56:52

翁帆的第一任丈夫照片和资料介绍,翁帆看不上普通的小职员

翁帆的第一任丈夫照片和资料介绍,翁帆看不上普通的小职员 和谐玉溪多少钱一包?硬和谐40元一包(烟味绵长)

和谐玉溪多少钱一包?硬和谐40元一包(烟味绵长)